杭州拱宸桥校区  8:00—21:30

8:00—21:30 ![]()

绍兴杨汛桥校区  8:00—21:00

8:00—21:00

自2010年以来的10年中,浙江省常住人口除自然增长以外,还吸纳了大量省外流入人口,人口总量、劳动年龄人口总量及就业人口总量快速增长,为全省经济社会发展提供了较为充足的劳动力资源。总体来看,浙江仍处于人口红利期。

一、劳动年龄人口

按照最新的定义,劳动年龄人口即16-59岁这一年龄区间人口。劳动年龄人口和就业人口是两个不同的概念,前者只要处于合适的年龄区间即符合定义,后者主要关注就业状态。就业人口中,绝大部分是劳动年龄人口,而劳动年龄人口中的大部分是就业人口,两者有很大的交叉,但并不等同。

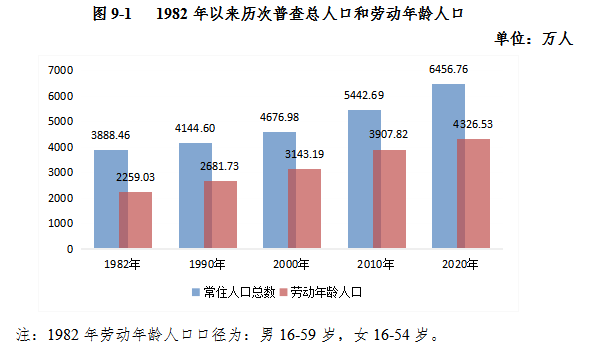

(一)劳动年龄人口总量增加,但增速慢于总人口增速。

第七次人口普查数据显示,全省共有劳动年龄人口4326.53万人,比2010年同口径人数增加418.71万人,增加人数比前一个10年(2000-2010年)少345.92万人;劳动年龄人口占全部常住人口数的67.01%,比重比2010年降低4.79个百分点。10年间,总人口增长了18.63%,但劳动年龄人口只增长了10.71%。虽然浙江的劳动年龄人口仍呈增长状态,但增速有所放缓。预计今后10-20年,由于20世纪60、70年代出生高峰期时出生的人口逐步步入退休年龄,浙江的劳动年龄人口增速将进一步放缓,占总人口的比重将进一步下降,同时还会面临劳动力短缺、深度老龄化等问题。

(二)人口总抚养比有所上升。

我们一般以14岁和65岁为界,将总人口分成3个年龄段,按照以下公式计算人口总抚养比:人口总抚养比=(14岁及以下人口数+65岁及以上人口数)/(15-64岁人口数)*100%。按此计算,2020年人口总抚养比为36.45%,接近2000年水平(36.97%)。国际上一般把总人口抚养比处于50%及以下称为“人口机会窗口”期,按此标准,浙江仍处于人口红利期,但红利水平已不如10年前。按照人口老龄化、少子化的趋势来看,总人口抚养比可能还将继续上升,改善人口结构、不断提高整体人口素质,将是今后一段时期的主要方向。

表9-1 1982年以来历次普查人口总抚养比

单位:%

1982年 |

1990年 |

2000年 |

2010年 |

2020年 |

|

人口总抚养比 |

54.00 |

43.09 |

36.97 |

29.11 |

36.45 |

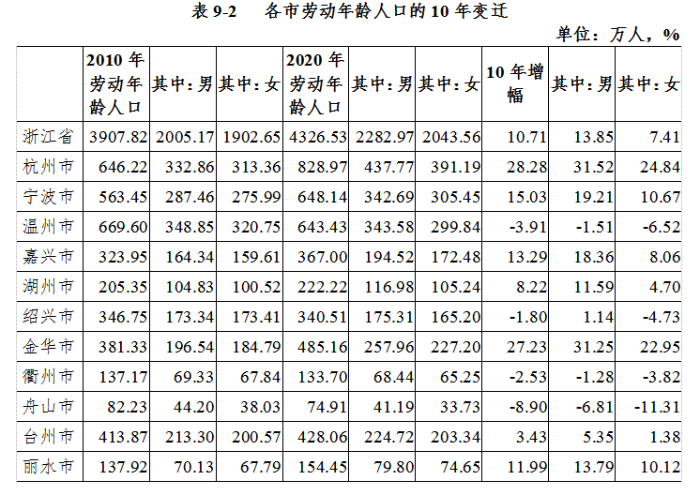

(三)劳动年龄人口的地区分布情况。

自2010年以来的10年中,浙江省劳动年龄人口的地区集聚效应比较明显,杭州、金华、宁波、嘉兴等市增量大、增幅高,而舟山、温州、衢州、绍兴等市的劳动年龄人口负增长。杭州、宁波、温州、金义四大都市区中,除温州外,都有明显增长。分性别看,浙江省男性劳动年龄人口在10年间增长了13.85%,女性增长了7.41%;各市普遍呈现男性增幅快于女性,或者男性降幅慢于女性的趋势。

二、就业人口

人始终是发展过程中最为重要的因素。随着劳动年龄人口的不断增加,浙江省就业人口总量也在持续增长,就业压力更大。但与此同时,数量庞大的就业人口为全省经济社会发展提供了较为充足的劳动力资源。

根据第七次全国人口普查对就业人口的定义,就业人口是指所有16周岁以上的受调查人口中,在调查前一周,为取得收入而工作了一小时以上(包括临时工、依托互联网平台灵活就业、家庭经营无酬帮工等)的人数。根据第七次人口普查长表和劳动力调查等数据测算,2020年浙江省就业人口3857.00万人,比2010年增加505.00万人。

(一)三次产业就业人口结构发生较大变化。

伴随着服务业的快速发展,大量从业人员从第一产业转移到第二产业和第三产业,尤其是第三产业,三次产业就业人口结构呈现明显的此消彼长态势。其中第一产业就业人口从2010年的573.83万人,减少到2020年的208.00万人,占全部就业人口的比重从17.12%下降到5.39%,同期第一产业GDP占比从4.83%下降到3.36%;第二产业就业人口从2010年的1508.77万人,增加到2020年的1692.00万人,但占全部就业人口的比重从45.01%下降到43.87%,同期第二产业GDP占比从51.61%下降到40.88%;第三产业就业人口从2010年的1269.40万人,增加到2020年的1957.00万人,占全部就业人口的比重从37.87%上升到50.74%,同期第三产业GDP占比从43.56%上升到55.76%。无论从就业人口结构变化还是GDP结构变化情况来看,大体呈现一产降、二产稳、三产升的趋势。

(二)就业人口比下降。

就业人口比是指就业人口(包括正在工作人口以及因在职休假、在职学习培训、保留工资临时停工而暂未工作人口)占16岁及以上常住人口的比重。根据人口普查长表数据,2020年,全省就业人口比为65.26%,比2010年下降5.87个百分点。其中男性就业人口比75.01%,下降5.01个百分点;女性就业人口比54.58%,下降7.38个百分点。随着人口老龄化的逐步加深,加上年轻人受教育年限逐步加长,就业人口在总人口中的比重(即就业人口比)进一步下降。

分学历情况看,高中及以下学历的就业人口中,男性就业人口比明显高于女性,而大专及以上学历中,两者差距较小。

表9-3 分学历、性别就业人口比

单位:%,百分点

总体 |

其中:男性 |

其中:女性 |

男性比女性高 |

|

高中及以下 |

62.62 |

73.83 |

50.28 |

23.55 |

大学专科 |

74.76 |

79.70 |

69.20 |

10.50 |

大学本科 |

76.78 |

79.99 |

73.54 |

6.45 |

硕士研究生 |

77.28 |

79.61 |

74.70 |

4.91 |

博士研究生 |

69.30 |

72.40 |

63.89 |

8.51 |

表9-3显示,学历相对较低的女性其就业参与度也较低,高中及以下学历的女性,平均每2个人中就有1人不就业。这主要是因为低学历女性大多为年纪较大、参加工作较早的人员,随着经济社会的发展,其劳动技能越来越无法满足新时代、新经济业态对劳动力的要求,再加上家庭中男性的收入比以往更高、社会保障日益完善,因此这部分女性逐步退出就业岗位,选择更早退休。与此同时,在大学本科和硕士研究生学历的人员中,女性的就业参与度与男性差距并不大,主要因为这部分女性大多比较年轻,有较强的事业心和经济独立愿望,其就业观念也与父辈有明显不同,参与就业的意愿更强。因此,应该进一步增加女性的受教育年限,提高其文化素质,以增强女性在就业中的竞争力。

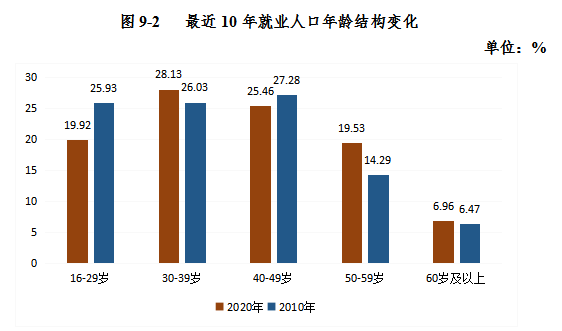

(三)就业人口的年龄结构进一步优化。

就业人口中,处于30-49岁年龄的人员往往具有熟练的劳动技能和较丰富的工作实践经验,这一年龄段的人口属于最佳劳动年龄人口。2020年全省就业人口中30-49岁劳动年龄人口的比重高达53.59%,比2010年高0.28个百分点。

从图9-2中可以看出,在过去的10年中,16-29岁就业人口比重有较大幅度的下降,主要是因为年轻一代的受教育年限进一步加长;也有部分人因为就业压力较大,选择继续深造以提高就业竞争力,推迟了参加工作的年龄。与此同时,50-59岁就业人口比重明显上升,主要跟常住人口年龄结构有关。2020年第七次全国人口普查时,该年龄段人口正是上世纪60年代出生高峰期出生的人口,而2010年第六次全国人口普查时,该年龄段人口出生于上世纪50年代。此外,全省就业人口中,60岁及以上老年就业人口比重呈上升趋势,这主要是由于浙江人口老龄化程度较高,人均寿命延长,又有较为发达的私营企业,为老年人发挥余热创造了很多机会。

(四)高学历就业人口大量集中在杭州等大城市。

根据第七次人口普查长表数据,2020年,浙江省就业人口中,大学专科、大学本科、硕士研究生和博士研究生分别占11.48%、10.69%、1.07%和0.12%。最近10年,人口集聚效应更为明显,较大城市虹吸了全省各地甚至外省的不少高学历人才,其中以杭州最为典型。

表9-4 各学历就业人口的地区分布

单位:%

合计 |

高中及以下 |

大学专科 |

大学本科 |

硕士研究生 |

博士研究生 |

|

合计 |

100.00 |

100.00 |

100.00 |

100.00 |

100.00 |

100.00 |

杭州市 |

18.76 |

14.91 |

26.04 |

34.22 |

56.98 |

65.42 |

宁波市 |

15.76 |

15.66 |

16.11 |

16.30 |

13.96 |

11.19 |

温州市 |

13.61 |

14.58 |

12.25 |

8.97 |

6.12 |

6.42 |

嘉兴市 |

9.62 |

10.05 |

8.83 |

7.94 |

4.69 |

3.34 |

湖州市 |

5.39 |

5.67 |

4.67 |

4.49 |

2.72 |

1.86 |

绍兴市 |

8.08 |

8.37 |

7.25 |

7.29 |

4.08 |

3.27 |

金华市 |

11.11 |

11.89 |

10.23 |

7.22 |

4.26 |

3.43 |

衢州市 |

2.99 |

3.14 |

2.49 |

2.61 |

1.30 |

0.74 |

舟山市 |

1.78 |

1.73 |

1.91 |

2.03 |

1.31 |

1.34 |

台州市 |

9.96 |

10.89 |

7.81 |

6.31 |

3.51 |

2.37 |

丽水市 |

2.95 |

3.10 |

2.41 |

2.64 |

1.06 |

0.62 |

从表中可以看出,杭州以占全省18.76%的就业人口数,却拥有占全省34.22%的大学本科学历、56.98%的硕士研究生学历和65.42%的博士研究生学历就业人口,高学历就业人口“扎堆”聚集在杭州,包括宁波在内的其他市均大幅少于杭州。由于杭州集中了全省最多的高技术企业、新经济业态企业,能为高学历人才提供最多的就业岗位,同时待遇也相对较好,因此“马太效应”更加明显,不少高学历人才把“留杭”当作最理想的就业去向。

(五)不同年龄段的就业人口主要从事的行业有所不同。

分年龄段来看,不同的行业,其就业人口的主体分化明显。比如,农林牧渔业的就业人口主要是50-69岁人口,占了该行业全部就业人口的62.90%,而39岁及以下年龄段只占8.44%,说明年轻人日益脱离第一产业,从事经济效益更好的第二、三产业,但同时也说明第一产业存在后继无人的隐忧;制造业就业人口的主体是25-54岁,占该行业的80.67%,且年龄分布相对均匀;建筑业就业人口主体是30-59岁,尤其是45-54岁更为集中,占了该行业的35.29%;软件和信息技术服务业的主体是20-34岁,占该行业的68.40%,说明该行业对年轻人而言吸引力较大,同时由于行业技术门槛较高,年龄较大人群往往无法进入;其他如批发零售业、交通运输业、住宿餐饮业、居民服务业、教育业、公共管理业等行业的年龄分布较为均匀,没有特别突出的年龄结构,说明从事这些行业的人,大多可以在同一个行业工作到退休。总体来看,老一辈就业人口主要分布在技术含量较低、工作较为辛苦、收入相对较低的农林牧渔业、建筑业,以及制造业等一些传统行业中,而年轻人比较青睐技术含量较高、收入更高、工作环境更好、看起来更体面的工作。

(六)一周工作时间与学历成反比,与行业相关性较大。

根据2020年人口普查长表数据,不同学历的就业人口在普查前一周的工作时间如表9-5。高中及以下各学历的就业人口中,超过4成的就业人口每周工作48个小时以上,其中小学和初中学历就业人口工作最辛苦,这一比例超过5成。同时可以看到,本科及以上学历就业人口工作相对轻松,大体上有6至7成的就业人口可以做到每周工作40个小时(相当于每周工作5天,每天8个小时),而每周工作48小时以上的比例明显低于学历较低人员。

表9-5 各学历就业人口一周工作时间分布

单位:%

合计 |

1-39小时 |

40小时 |

41-48小时 |

48小时以上 |

|

合计 |

100.00 |

10.92 |

25.67 |

18.17 |

45.23 |

未上过学 |

100.00 |

26.30 |

12.41 |

12.38 |

48.92 |

学前教育 |

100.00 |

29.60 |

15.78 |

13.14 |

41.47 |

小学 |

100.00 |

16.35 |

14.20 |

15.34 |

54.12 |

初中 |

100.00 |

10.23 |

16.59 |

18.14 |

55.05 |

高中 |

100.00 |

9.34 |

25.44 |

21.42 |

43.79 |

大学专科 |

100.00 |

8.55 |

42.14 |

22.05 |

27.26 |

大学本科 |

100.00 |

8.00 |

59.14 |

15.60 |

17.25 |

硕士研究生 |

100.00 |

6.40 |

68.78 |

10.12 |

14.70 |

博士研究生 |

100.00 |

6.72 |

67.95 |

8.59 |

16.74 |

分行业看,每周工作40个小时的就业人口占全行业就业人口比重超过5成的行业有金融业,教育业,公共管理业,信息软件业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,这些行业的上班时间相对稳定;与此同时,每周工作48个小时以上的就业人口占比超过5成的行业有制造业、建筑业和住宿餐饮业,这3个行业的就业人口较为辛苦。

三、未工作人口

根据第七次全国人口普查制度,未工作人口是指16周岁以上常住人口中,除了正在工作人口和暂未工作人口(在职休假、在职学习培训、保留工资临时停工)以外,未做任何工作的其他所有人口,包括失业人口和非经济活动人口。

(一)不同学历未工作人口的性别构成。

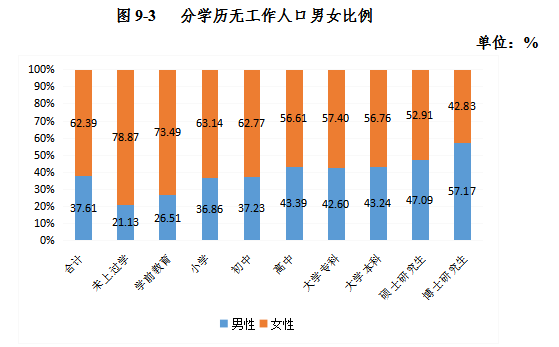

在全部16岁以上未工作人口中,男性占37.61%,女性占62.39%,女性约为男性的1.66倍。

分学历来看,除博士研究生学历以外,所有其他学历无工作人口中,女性占比均高于男性,而且呈现学历越低,女性占比越高的趋势,这与社会就业观念、女性在劳动力市场中的竞争力都有一定关系。但是随着学历的提高,女性参与社会竞争和创造更多价值的意识都在提高,事业心更强,因此学历越高,女性在未工作人口中的占比就越低。

(二)不同年龄段未工作人口的性别构成。

分年龄段来看,在16-24岁人口中,由于学生占比较高,因此无工作人口中男女比例比较接近;在60岁及以上人口中,由于大多数情况下男女双方均处于退休状态,因此男女比例差距不是很大;但是在25-59岁这个参加工作的黄金年龄段,女性无工作人口是男性的3倍有余,主要是因为女性更多为家庭作出牺牲,而男性更重视职场和事业。从表9-6中可以看到,为料理家务而选择不就业的女性,占了所有未工作女性的40.66%,远高于男性的8.62%。

表9-6 分性别未工作人口的未工作原因构成

单位:%

合计 |

在校学习 |

离退休 |

料理家务 |

丧失工作 能力 |

其他 |

|

合计 |

100.00 |

13.26 |

34.35 |

28.61 |

7.16 |

16.63 |

男 |

100.00 |

17.74 |

37.82 |

8.62 |

9.45 |

26.37 |

女 |

100.00 |

10.55 |

32.26 |

40.66 |

5.77 |

10.75 |

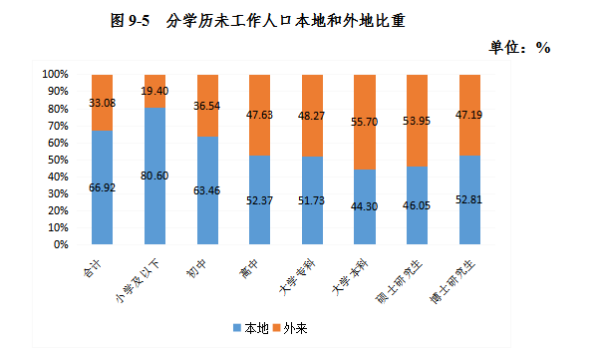

(三)低学历外来人口比本地人口更勤奋,高学历就业机会均等。

在初中及以下学历的未工作人口中,外来人口大幅少于本地人口,主要是因为这部分外来人口就是为工作而选择离开户籍所在地,因而比本地人口更勤奋,而本地人口由于对工作待遇、环境等方面要求较高,加之有其他生活来源,往往主动不就业;在高中及以上学历中,两者比重大体相同,主要是受到工作机会均等化的影响,即针对学历较高的人群,就业市场并不明显区分本地人口和外来人口。

四、社会保障

社会保障是指国家通过立法和行政措施设立,旨在保证社会成员基本生活安全各种项目的总和。第七次全国人口普查没有对所有保障项目进行调查,但通过长表抽样,对16岁及以上未工作人口的主要生活来源进行了调查,从中可看出以下特点:

(一)依赖家庭养老的模式逐步被退休金、养老金模式替代。

由表9-7可以发现,在2020年60岁及以上未工作人口中,主要由家庭其他成员供养的比例为30.83%,分别比2000年和2010年下降39.56和27.13个百分点;依靠离退休金或养老金的比例为58.61%,分别比2000年和2010年提高34.74和24.82个百分点。随着浙江省社会保障体系的逐步健全,养老覆盖面在逐步扩大,而家庭养老的功能持续弱化,越来越多的老年人从依赖家庭养老转向依靠退休金或养老金养老。

表9-7 不同年龄段未工作人口主要生活来源构成

单位:%

合计 |

离退休金/养老金 |

最低生活保障金 |

失业 保险金 |

财产性 收入 |

家庭其他成员供养 |

其他 |

|

合计 |

100.00 |

36.27 |

2.72 |

0.11 |

2.06 |

48.64 |

10.21 |

16-24岁 |

100.00 |

0.00 |

0.26 |

0.03 |

0.26 |

92.68 |

6.77 |

25-59岁 |

100.00 |

22.09 |

2.25 |

0.27 |

4.27 |

53.23 |

17.88 |

60岁及以上 |

100.00 |

58.61 |

3.87 |

0.02 |

1.01 |

30.83 |

5.66 |

(二)城乡养老保障差距仍然较大。

2020年,在城镇,60岁及以上未工作人口中,依赖家庭养老的比例为11.63%,而农村的这一比例为47.47%;依靠退休金或养老金的比例则分别为82.64%和37.79%,城乡差距仍然十分明显。相比之下,2010年农村60岁及以上未工作人口中依靠退休金或养老金的比例是7.13%。得益于最近10年城乡统筹的居民基本养老保险制度在农村的大力推广,2020年已经在此基础上提高了30多个百分点,有了巨大的进步。但是,相对于城镇较为完善的社会养老保障制度,农村社会保障体系建设仍然任重道远。

(三)低保和失业保险的作用有待进一步发挥。

表9-8 16岁及以上未工作人口的主要生活来源构成

单位:%

合计 |

离退休金/养老金 |

最低生活保障金 |

失业 保险金 |

财产性 收入 |

家庭其他成员供养 |

其他 |

|

合计 |

100.00 |

36.27 |

2.72 |

0.11 |

2.06 |

48.64 |

10.21 |

在校学习 |

100.00 |

0.00 |

0.10 |

0.00 |

0.04 |

96.77 |

3.09 |

离退休 |

100.00 |

94.54 |

0.00 |

0.00 |

0.48 |

4.20 |

0.78 |

料理家务 |

100.00 |

6.27 |

2.46 |

0.13 |

2.91 |

78.50 |

9.74 |

丧失工作能力 |

100.00 |

7.17 |

18.95 |

0.09 |

0.82 |

67.50 |

5.47 |

其他 |

100.00 |

4.29 |

4.06 |

0.47 |

6.60 |

41.95 |

42.63 |

从表9-8可以看出,对于因丧失工作能力而未工作的人群而言,其主要的生活来源是家庭供养,比重为67.50%,而依靠最低生活保障金生活的仅占18.95%。该群体是最需要低保的一个群体,但主要仍依靠家庭供养。再看失业保险金,无论因为何种原因而没有工作,依靠失业保险金生活的人比重都很低,因此失业保险还可以发挥更大的作用。

(备注:文中就业人口、未工作人口、社会保障相关的数据均根据人口普查长表数据计算所得)